「 AI 泡沫化時代,真正該擔心的不是 AI ,而是你停下學習的那一刻。」

AI 浪潮席捲全球,從 ChatGPT、Midjourney 到各種自動化工具,讓人一瞬間覺得:誰不會用 AI 就要被時代淘汰。

但是,當熱潮漸漸退去,AI 泡沫化開始成為討論的話題時,世界好像從「 AI 狂熱 」轉向冷靜期。

我們,需要思考:當 AI 泡沫化的那天真的到來,你還能保持職場競爭力嗎?

AI 泡沫化現象說明

AI 泡沫化是什麼?

AI 泡沫化是市場開始從過度期待,回到理性思考的過程,並不是 AI 人工智慧失敗的象徵。

幾年前,每個產業都在談AI 能改變世界,新創投公司,紛紛一窩蜂的推出 AI 產品、投資人狂撒資金投入、媒體天天報導 AI 將帶來改變人類的各種情況。

但是,當導入 AI 之後,大家發現成效有限、維護成本高,商業模式的不確定因素,讓大家開始討論起:AI 泡沫化的議題。

為什麼大家開始警覺 AI 泡沫化的現象?

當市場熱度過高、技術發展未能全盤跟上、以及在商業領域的應用尚未成熟時,AI 泡沫化自然會出現。

這情況就像是,AI 看起來很強,可以帶給人類無限的發展可能,但是,現階段 AI 實際技術卻只能用在少數領域作為階段性的發展。

人人都在談 AI 人工智慧,但是只有少數人真的懂如何利用 AI 人工智慧來創造價值。讓大家開始發現,AI 應用擴展性的問題。

為什麼會出現 AI 泡沫化,從三方向探討

AI 泡沫化的出現,其實是科技發展的必經之路,就像每一項突破性的技術,都會經歷從狂熱、失望、穩定落地的過程。

第一:市場過度期待:技術還「 無法全面取代人類 」的階段

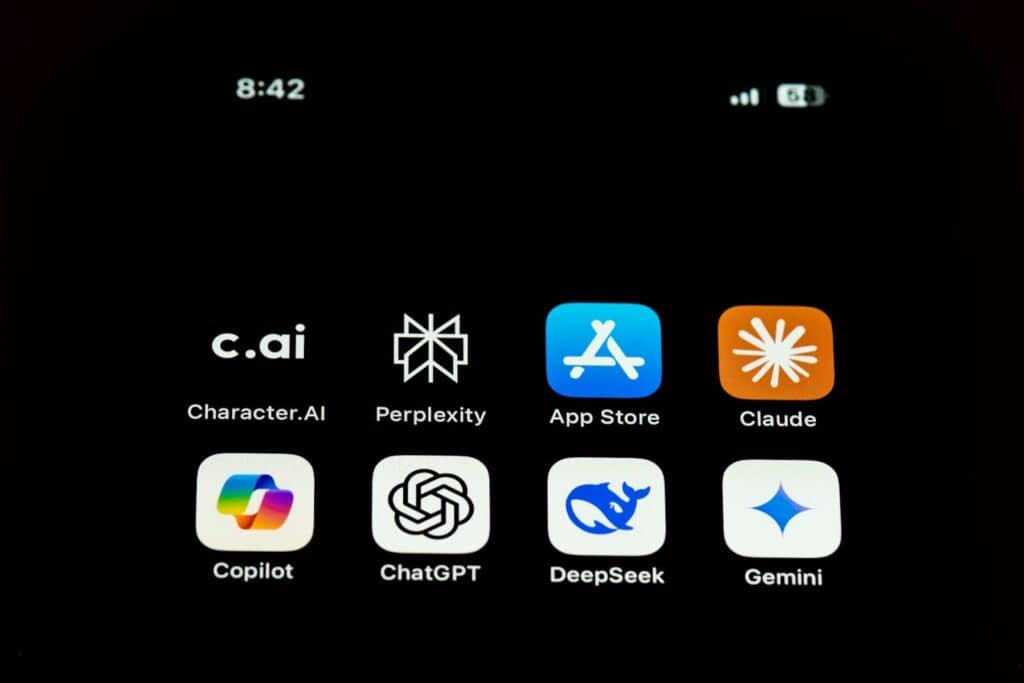

生成式 AI 確實驚艷全球,能透過 ChatGPT、Midjourney、Claude 寫文案、作圖、寫程式,但我們卻忘記這些生成式 AI 是輔助工具。

現階段,AI 目的是在識別與資料分析的階段,而非能真正理解人類的情感與意圖。

而大家卻把 AI 人工智慧視為能取代人腦的「 超級智慧體 」,所以產生了現在對 AI 認知的落差。

第二:投資與媒體炒作:造成短期熱度爆發

AI 的爆紅熱潮,已遠遠超過過去的科技發展,可以說是前所未有。

這一兩年開始,只要在產品加上 AI 人工智慧的字眼,價值立刻飆升。

投資人一夕間瘋狂湧入市場,媒體一股熱的大量投入 AI 題材報導內容,傳達 AI 將如何改變世界,渲染在你我的周遭。

這種過度氛圍的感染,許多不懂 AI 的企業,也硬著頭皮也要跟上這股 AI 熱潮,不僅導致大量投入無效的專案與資源浪費,也造成 AI 熱潮所帶來的 FOMO 效應。

氣球越吹越大,越容易破。

延伸閱讀:AI 浪潮!人工智慧帶來的 FOMO 效應

市場出現開始需要冷靜檢討的聲音,當市場開始冷靜檢視成果時,真正有實力的 AI 公司就能留下,反之,靠話題炒作的 AI 產品,就會成為泡沫化的受害者。

第三:缺乏長期應用:很多 AI 專案只是 demo

許多團隊依靠募資或政府補助開發 AI 概念產品,卻缺乏清楚的營運策略與目標用戶對象。

由於,多數 AI 技術仍需要大量算力基礎設備與人力維護費用,所以長期營運下來,賺錢的公司少之又少,當 AI 浪潮熱度一過,資金鏈緊鎖的情況下,就會出現倒閉的浪潮風波。

💡 泡沫不是壞事,是技術成長的必經過程

兩大面向探討:對職場與產業的衝擊

一:AI 泡沫化短期衝擊:部分職位( 文案、客服、行銷 )被 AI 工具影響。

在 AI 發展的初期階段,許多企業為了提升效率與降低成本,開始導入 AI 工具處理重複性高的是工作。

例如:文案撰寫、客服回應、行銷內容生成等職位首當其衝。因為這正是 AI 人工智慧擅長的領域。

📍 企業減少人力需求 ➡️ 改以 AI 輔助或是透過 AI 訓練模型取代現有的工作流程。

📍 從業者面臨職位縮編的風險 ➡️ 需要思考重新定位自己技能,求職方轉向更具創意、策略性或是人際互動的層面。

二:AI 泡沫化長期衝擊:AI 將「放大人類價值」,而非完全取代。

AI 泡沫化的產生,是每個產業科技發展的必經過程,但是隨著 AI 泡沫逐漸退去,市場就會回歸理性,企業與社會會重新審視 AI 的定位角色。

重新定義 AI 定位:為價值放大器 ⬇️

📌 AI 專注在繁瑣、邏輯明確的任務。

📌 人類則專注在創意、判斷情感連結與倫理思考。

AI 泡沫化對職場的衝擊:是危機還是轉機?是一個我們省思的問題。

以小編來說,AI 泡沫化對於未來是正面發展的。

讓機器與人類混合模式的作業模式,可以激發更廣泛的跨領域合作與新型職能的誕生,反而讓 AI 泡沫化成為職場升級的催化劑。

💡 懂 AI 的人,會取代不懂 AI 的人。

延伸閱讀:為什麼人類會擔心被 AI 取代? 7 個正在升溫的焦慮來源

面對 AI 泡沫化,我們該如何保持全球競爭力? 3 步驟解析

面對 AI 泡沫化第一步:培養 AI 素養

首先,要先懂得使用各類領域的 AI 工具。

掌握 AI 工具不只是學會 AI 基礎設備的按鈕操作與 AI 指令的下達,而是需要理解 AI 工具的適用場景、優缺點與輸入輸出的範圍執行可以到哪裡 ~

需要有能力判斷哪些任務適合自動化、偏差與倫理風險。才能更有效地將 AI 轉化為可執行的決策與創意。

在面對 AI 新工具時能更快上手,以及創造出差異化。

面對 AI 泡沫化第二步驟:培養跨領域整合力

跨領域整合力是將行銷、AI 技術與商業目標串聯成「 可執行的流程 」能力。

結合「 行銷 」+「 懂 AI 」 +「 懂商業如何結合自動化 」。

例如:

- 建立跨職能團隊,把行銷、資料工程與業務代表納入在同一個專案的成員,落實快速回饋優化的機制。

- 設計可量化的實驗 A / B 測試,來驗證 AI 產出的行銷假設,將結果納入投資決策。

- 將 AI 自動化內容生成到每個工作流程,同時保留人工把關,確保品質與合規性。

- 學習基礎分析與指標設計、掌握至少一個行銷自動化工作、理解商業模式,持續地練習把技術語言轉化成商業語言。

面對 AI 泡沫化第三步驟:建立持續的學習力

AI 變化太快,唯有持續更新知識才能不被淘汰 。

持續學習是面對快速變動 AI 生態的核心競爭力。當掌握既有的專業知識後,更需要將既有的專業形成「 學習迴路 」:能夠快速吸收新工作、新方法、並轉化成可執行的技能與工作流程。

透過不段更新知識、驗證新技術的商業價值並迅速調整,才能在技術潮流中保有彈性與領先。

AI 是你人生的加速器,而不是你的職場對手。

企業與個人該如何應對 AI 泡沫化的未來?

從「 企業 」探討的 AI 泡沫化三個方向

| 方向探討 | 常陷入的狀況 | 應該這麼做 |

| 定期審視 AI 投資的報酬率 | 擁有「 AI 」概念,但缺乏商業模式 | 優先選擇可以降低營運成本的 AI 應用 |

| 企業掌握 AI 數據 | 依賴第三方的 AI 模型,沒有自己的數據資料庫 | 建立屬於自己穩健的數據平台 |

| 培養內部 AI 能力 | 倚賴市場上的大型 AI 平台 | 採取( 專有+自行 )開發的模型方式 |

表:職涯萬花筒 編輯整理製表

建立韌性,專注於實際價值

面對泡沫化的可能性,企業的策略應該要從「 盲目追逐 」轉向「 務實佈局 」,核心目標是利用 AI 創造可以量化衡量的商業價值,而不是僅是為了大家在 AI,所以盲目的追求 AI 而投入在企業。

第一:定期審視報酬率

在 AI 泡沫化中,往往是因為許多資源被投入後,缺少清晰定位的目標商業模式,僅擁有「 AI 」概念,納入在企業內部的運作項目中。

正確應該是公司企業要將 AI 視為解決據提問題的工具,而非萬寧丹。

所以,在投入 AI 的資源中,就應該要優先選擇可以顯著降低營運成本、能夠優化現有流程的工具、可以開闢新的公司收入來源的應用工具。

「 降低 」一直琢磨在未經證實技術上投入巨額的資本,保持從小規模測試開始、快速驗證的方向,維持財務狀況的健康。

第二:掌握 AI 數據

AI 模型的強大與否,高度依賴於數據的品質與數量。

企業常會落入在依賴第三方昂貴的 AI 模型、公司企業內部自身卻沒有數據資產。

應該企業要投資重點放在建立屬於自己穩健的數據平台、能夠自身掌握數據的合規性,即時未來,某個特定的 AI 技術被淘汰,數據資產依然具有長遠價值。

第三:培養公司企業內部的 AI 能力

大多數企業公司,大都是倚賴市場上的少數大型 AI 平台,雖現階段以公司企業角度來說,是一個快速切入至 AI 領域的方式,但是當企業公司的數據資料越來越多,數據越龐大完整,可能會面臨到未來的 AI 成本問題,失去議價的掌控權能力和靈活性。

正確應該是採取混合模型方式,結合專有(市場上的 AI )+ ( 自己的開源模型 ),所以培養自己內部團隊的 AI 能力,就相對的重要。

從「 個人 」探討的 AI 泡沫化三個方向

| 方向探討 | 常陷入的狀況 | 應該這麼做 |

| 掌握 AI 方向 | 只跟隨熱門 AI 技能 | 定期增進不同工具的 AI 技能 |

| 專注獨特技能 | 任何東西都丟給 AI 處理 | 專注邏輯、思考、團隊能力 |

| 保持終身學習 | 只有單一技能 | 持續學習 |

對於個人而言,AI 泡沫化的未來代表著當前的熱門 AI 職缺,可能只是暫時的,但是實質要探討的 AI 威脅是:未來將會被使用 AI 的人取代。

📌 我們更應該專注在不可替代性與對 AI 的適應性。

第一:掌握 AI 工具給我們幫助的協作能力

AI 泡沫時期,會發現許多高薪的職缺,例如:提示工程師,但是隨著 AI 工具本身的進化,特定的技能很快就會普及化或是過時。

所以,應該專注在培養自己的 AI 素養:了解 AI 的基本運作原理、知道 AI 的工具極限在哪裡。將 AI 工具來協助自己,增強自己技能的外掛方式, 讓工作更有成效!

第二:專注投資人類的獨特軟技能價值

當 AI 泡沫化後,市場上會重新定義以及評估 AI 真正的價值是是什麼。

以現階段的 AI 擅長的模式是:識別、數據分析和內容生成。但是在批判思維、複雜問題解決、跨領域整合、同理心溝通和領導力,仍是與「 人類 」的差距甚遠。

所以,個人應該需要注重在自己的

- 邏輯思考能力:能夠判斷 AI 產出的內容是真是假以及是否有偏頗

- 系統思考能力:能將 AI 提供的單一方向方案整合成完整的組織策略

- 人際團隊溝通合作能力:增加人與人之間的情感互動能力。

第三:保持終身學習

在面對不確定的未來,僅只有單一技能,是容易被社會淘汰的。

所以應該打造 T 型技能結構:垂直的「 I 」,代表在特定領域的深度專業知識,鞏固自己的專業程度,水平的「 一 」,代表廣泛涉獵其他領域知識,像是數據分析和 AI 應用能力。

透過這樣的T型結構技能,加上,保持好奇心與持續學習的習慣,將新技術 AI 應用,用在原本的專業領域,可輕鬆擊破 AI 泡沫化的困境。

AI 泡沫不是結束,而是演化過程中的篩選

AI 泡沫化只是讓市場回歸理性,透過市場的過濾與淘汰炒作的行為,能夠真實反映出 AI 的實質被看見。

當 AI 泡沫的喧囂散去,人類將不在盲目追求「 算力 」或是過度聚焦在「 模型參數 」,而是開始嚴格審視 AI 的效率與價值。

不僅能夠讓真正懂 AI 的人,發揮專精的 AI 技能,展現技術的實現者,更能體現 AI 價值的創造者。

未來的演化,會不斷地轉變,關鍵不再是誰能寫出更怪的程式碼,而會因為 AI 的輔助工具將基層的操作水平提升,讓能夠會透過 AI 思考和透過 AI 創造的人,成為最大的贏家。

「 AI 泡沫化會消散,但你創造的價值不會。」

AI 泡沫化常見問題

💡 AI 泡沫化時,哪些產業最容易受害?

缺乏長期研發投入的生成內容平台與教育科技公司。常發生於,產品只有依靠靠「 AI 」行銷,沒有人為介入判斷 AI 生成的內容真偽性、偏差性,容易缺少核心技術,作為公司 AI 架構的護城河,容易增加 AI 泡沫化的高風險。

💡 AI 泡沫化會導致哪些職業風險?

💡 當市場過度炒作 AI,團隊士氣反而下降怎麼辦?

公司的核心領導團隊,應該回歸到「 AI 如何幫助我們更好地服務客戶 」這個核心。可以重新定義標準。以實際績效代替 AI 熱潮情緒,是避免 AI 泡沫化帶來的心理層面的關鍵。

💡 在投資方面,個人投資者在 AI 熱潮中該如何避免被割韭菜?

不要僅依賴社群話題或新創提供的估值,應該觀察自己所投資的企業在實際產品收入來源以及營收數據。像 NVIDIA、Microsoft、Amazon 都是有 AI 實際應用的實現,相對具有對抗 AI 泡沫能力。

參考資料

參考資料一:「後果將非常嚴重」:矽谷對AI泡沫破裂的擔憂正在升溫

參考資料二:AI 熱潮是奇蹟還是曇花一現人工智慧將重蹈達康泡沫的老路?

參考資料三:如果我們身處AI泡沫中為什麼卻沒有「泡沫感」? – 鉅亨網

-200x58.png)